現在絶賛放送中の2024年NHK大河ドラマ「光る君へ」。柄本佑さんらキャスト陣の快演や、よく練られた物語設定・歴史考証が話題ですが、なんにせよ登場人物に「藤原さん」が多すぎです! 現時点(※第21回)でなんと40人近くの「藤原さん」が出てきています。しかも、そのほぼ全員が「藤原北家」とよばれる一族です。この記事ではこの日本を代表する名族である藤原北家の概要と、「光る君へ」出演の全35人の「藤原さん」の出自・子孫について徹底解説していきます。

目次

注:以下本文中敬称略。人物名やその読み方は「光る君へ」に準じています。ドラマ内容については21話放送段階のものです。

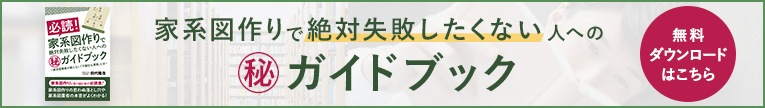

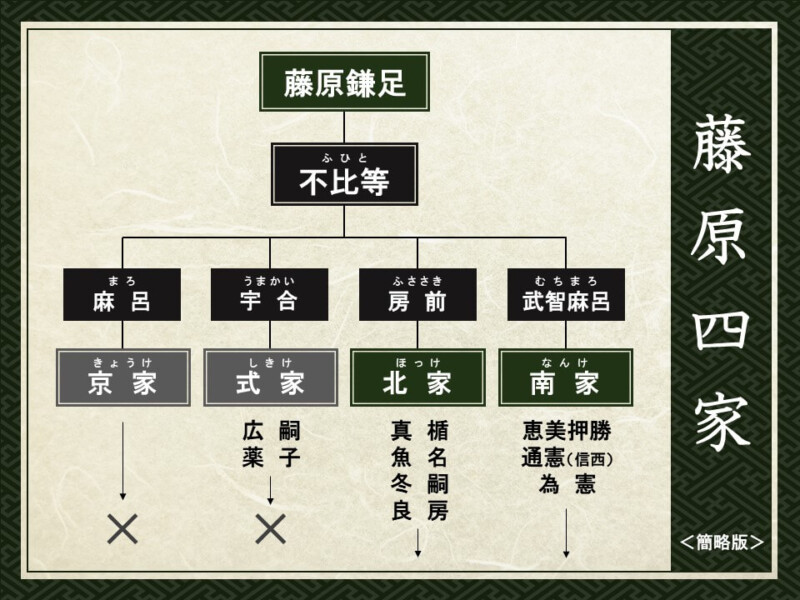

「光る君へ」藤原北家略系図

※画像クリックでPDFが開きます。

藤原北家とは

藤原氏は日本の代表的な氏族である「源平藤橘」の四姓のうちの「藤」にあたり、そのなかでも一番古い歴史をもっています。そして、その藤原氏の本流であり、もっとも栄えた一族が藤原北家です。ここからはまず簡単に藤原氏の出自と、平安時代までの歴史を駆け足で振り返っていきますが、下記の記事でも詳しく説明していますのでぜひあわせてご覧ください。

藤原氏のはじまり(飛鳥時代)

藤原氏は飛鳥時代の669年に、大化の改新で辣腕をふるった中臣鎌足が天智天皇から「藤原」の姓を賜ったのが始まりです。そして鎌足の子・不比等は日本初の体系的な法律である「大宝律令」を制定するなど、父親に劣らぬ功績を残し親子二代で黄金時代を築きました。この黄金時代を引き継いだのが不比等の4人の息子たちです。

藤原四家の盛衰(奈良・平安時代)

藤原氏は4兄弟がそれぞれ「南北式京」の4家を興して引き継ぎます。家名の由来は、南の方に館があったので「南家(武智麻呂)」。同様に「北家(房前)」。官職が式部卿だったので「式家(宇合)」。左京太夫だったので「京家(麻呂)」の4家です。しかし、式家と京家の2流はまもなく途絶えてしまいます。そして、当初北家は南家にくらべて家勢は押されがちでしたが平安時代に入って冬嗣が台頭し、藤原氏の本流となっていきました。

藤原北家各流と「光る君へ」登場人物

さて、ここからは北家の祖・房前から代を追って北家の本流と、そこから分かれていった諸流を紹介しつつ、各流の「光る君へ」関連人物とその末裔を紹介していきます。

真楯世代

房前の子の世代です。長男・鳥養は早世したため二男・永手が北家の長でしたが、後年になっては三男・真楯の流れが栄え、本流となりました。

[魚名流]

- 藤原時姫(三石琴乃)[山蔭流]

- 藤原惟成(吉田亮

五男・魚名から分かれた有力な支流です。道長(柄本佑)の母・時姫(三石琴乃)もこの魚名流から分かれた山蔭流の出身です。山蔭流の家祖・山蔭は魚名の玄孫で、四条流庖丁道の始祖とされ「日本料理中興の祖」とも呼ばれています。

また、義懐(高橋光臣)とともに花山天皇(本郷奏多)に近侍した藤原惟成(吉田亮)も魚名流です。

そして、特筆すべきは魚名流からは多数の武家を輩出していることです。山蔭流からは伊達氏。山蔭の甥の利仁流からは斎藤氏・加藤氏。魚名の玄孫・秀郷流からは佐藤氏・大友氏・結城氏・波多野氏などなど、魚名流は武家藤原氏の一大勢力です。なお武家藤原氏については詳しくは下記記事で解説しています。

また、魚名の息子・末茂から分かれた[末茂流]からは、平安後期に栄えた[善勝寺流](六条藤家、四条家、山科家など)が出ています。

内麻呂世代

藤原北家の本流は真楯の三男・内麻呂が継いでいきます。また、内麻呂の兄・真永からは真永流が出ていますが、この世代の支流からは「光る君へ」への登場人物は確認できません。

冬嗣世代

内麻呂の息子たちからは初代の蔵人頭となった二男・冬嗣が出て、北家の台頭は進みます。内麻呂長男・真夏の家系は[日野流]と呼ばれ、その子孫では鎌倉時代の浄土真宗宗祖・親鸞、そして室町時代の「日本三大悪女」に数えられる日野(藤原)富子が有名です。また内麻呂世代と同じく「光る君へ」登場人物は確認できません。

長良世代

冬嗣の子世代で一番の権勢を誇ったのは二男・良房です。良房は皇族以外で初めて太政大臣となり、朝廷内の権力争いで北家のリードを確定します。良房は兄・長良の子・基経を養子として跡を継がせたので、血筋としては長良の血筋が本流として伝わっていきます。

[良門流]

この世代から分かれた支流では、良門流が著名です。良門流は良門の長男・利基流と二男・高藤流(勧修寺流)と大きいふたつの支流が出ます。

[利基流]

- 藤原為時(岸谷五朗)

- 紫式部/まひろ(吉高由里子)

- 藤原惟規(高杉真宙)

利基系良門流からは、主人公・紫式部(吉高由里子)の一家が出ています。ちなみに紫式部(吉高由里子)と道長(柄本佑)は、同じ北家でも12親等離れていますので“遠い親戚”としても遠すぎますね。為時(岸谷五朗)も北家出身は北家出身なのですが、ここまで傍流ですと放送序盤を観てわかる通り、つつましい下級貴族生活を送らざるをえなかったようです。

この家を継いだ惟規(高杉真宙)の子孫には、平安時代後期に平清盛に寵愛を受け権勢をふるった藤原邦綱がいます。藤原氏末端の家柄ですが、平家にすり寄り巨万の富を得た邦綱は、北家本流からはどうもよく思われていなかったよう。邦綱が亡くなった時、本家筋の九条兼実は「邦綱は卑賎(いやしく品がない)の出自だが、心は広大だった」と、皮肉ともとられる‟いけず“なコメントを残しています。一応同じ北家なのに「卑賎」呼ばわりとはすごいです。

[勧修寺流]

- 藤原宣孝(佐々木蔵之介)

- 藤原穆子(石野真子)

高藤系良門流は、高藤の子・定方からは勧修寺流と呼び習わします。定方の孫には源雅信(益岡徹)の妻・藤原穆子(石野真子)がいます。その夫妻の娘・源倫子(黒木華)は道長(柄本佑)の嫡妻です。

また、のちに紫式部(吉高由里子)の夫となる宣孝(佐々木蔵之介)も勧修寺流の出です。この夫妻は同じ良門流ですが、10親等離れています。この夫妻の娘も有名な女流歌人・大弐三位(※未出演)。大弐三位は「光る君へ」では祖母・ちはや(国仲涼子)の仇であるという設定である道兼(玉置玲央)、その息子の兼隆(※未出演)に嫁ぐことになっています。この先の物語の展開が気になりますね。

また、宣孝(佐々木蔵之介)の兄・説考からは武家の上杉氏。宣孝(佐々木蔵之介)の息子・隆光(※未出演。大弐三位とは腹違い)の子孫からは公家の甘露寺家、葉室家、勧修寺家などの多くの諸流を出し、栄えました。

[そのほかの良門流]

近世に栄えた武家・井伊家も良門流を称しています。徳川家康に仕え徳川四天王に数えられた井伊直政や、幕末に桜田門外の変で殺された大老・井伊直弼などが有名です。ほかにも日蓮宗宗祖・日蓮も井伊氏の出自という伝承があります。

基経世代

さて、次の代は日本で初めて天皇を補佐する役職である関白に就任したと言われる基経の世代です。基経は叔父・良房の養子となり北家の本流を担っていきます。

[高経系長良流]

- 藤原寧子(財前直見)

長良の四男・高経の流れからは兼家(段田安則)の妾で、道綱(上地雄輔)の母である寧子(財前直見)が出ています。寧子は「藤原道綱母」名義で『蜻蛉日記』を執筆し、「右大将道綱母」名義で小倉百人一首にも撰ばれている一流の文化人でもありました。

[清経系長良流]

- 藤原文範(栗田芳宏)

- ちやは/藤原為信女(国仲涼子)

長良の六男・清経の孫が文範(栗田芳宏)で、さらにその孫が紫式部(吉高由里子)の母である藤原為信女(国仲涼子)です。劇中ではちやはという役名でしたね。

[そのほかの長良流]

長良の二男・遠経の孫・純友も日本史上の有名人。平将門と時を同じくして、瀬戸内海で反乱を起こした大海賊です。九州出身のキリシタン大名として知られる肥前有馬氏と肥前大村氏はこの純友の子孫を称していますが、実際は異説も多くあります。

忠平世代

基経の跡は時平・忠平の兄弟が藤氏長者(藤原氏の代表者)を継ぎ、その後は忠平の息子に引き継がれていきます。時平の息子・敦忠は小倉百人一首にも撰ばれた有名な歌人として知られています。この代から分かれた支流に「光る君へ」への登場人物は確認できません。

師輔世代

忠平の跡は、長男・実頼が継ぎました。しかし、天皇の外戚争いで弟の師輔に負け、以降北家の本流は師輔の[九条流]に伝わっていくことになります。

[小野宮流]

- 藤原頼忠(橋爪淳)

- 藤原公任(町田啓太)

- 藤原遵子(中村静香)

- 藤原実資(秋山竜次)

弟の師輔の後塵を拝した嫡流・実頼の子孫が小野宮流です。実頼には3人の息子がいましたが、孫の実資(ロバート秋山)を養子として跡を継がせました。

実頼の長男・敦敏は早世してしまいますが、その息子は三蹟のひとり・佐理。書道の世界での大有名人です。

二男・頼忠(橋爪淳)と公任(町田啓太)親子は、今度は負けじと公任の姉・遵子(中村静香)を円融天皇(坂東巳之助)の妻として入内させます。しかし男子に恵まれず、またも外戚争いで九条流に水をあけられることになります。

三男・斉敏の息子・実資(ロバート秋山)は学識人として名高く、記した日記『小右記』は当時を知る重要な資料として有名です。作中でも、小野宮流として、そして稀代の有職者として、非常にプライドの高い人物として描かれています。

本来であれば北家嫡流であった小野宮流ですが、しだいに家の勢いを失っていき、残念ながら中世には衰退してしまいます。

兼家世代

実頼の後は師輔の長男・伊尹が権力を握りますが早逝し、先述した小野宮流や兄弟間の争いが起こります。最終的には師輔の三男・兼家(段田安則)が二男・兼道を抑えて主導権を握ります。

[伊尹流]

- 藤原義懐(高橋光臣)

- 藤原行成(渡辺大知)

師輔長男・伊尹の流れ。伊尹の子・義懐(高橋光臣)が跡を継ぎ、小野宮流や九条流と三つ巴の権力争いを繰り広げますが、花山天皇(本郷奏多)の退位に伴い表舞台から排斥されてしまいました。

ほかの著名な人物としては、早逝した義懐の兄・義孝の子に行成(渡辺大知)がいます。行成は小野宮流の佐理と同じく書の三蹟のひとりです。伊尹系は没落しましたが、行成は母方の源氏の庇護を受け昇進し、四納言のひとりとなっています。行成を祖とした[世尊寺流]が後に伝わりますが、戦国時代に絶家しています。

[兼道流]

- 藤原顕光(宮川一朗太)

師輔二男・兼道の流れ。兼道の長男・顕光(宮川一朗太)が「光る君へ」に登場しますが無能な人物として描かれています。死後、御堂流に祟りをなし「悪霊左府」と恐れられました。

[為光流]

- 藤原為光(阪田マサノブ)

- 藤原斉信(金田哲)

- 藤原忯子(井上咲楽)

- 藤原光子(竹内夢)

師輔九男・為光(阪田マサノブ)の流れ。為光も娘の忯子(井上咲楽)を入内させ、九条流と外戚を争いますが、忯子が急死し、花山天皇(本郷奏多)が退位してしまいその目論見は頓挫してします。二男の斉信(はんにゃ金田)は有能な人物と評されており、父のライバルである兼家一家にも如才なく接近しました。そのため兄・誠信(※未出演)は、弟・斉信を相当恨んでいたようです。

また、斉信と忯子の妹・光子(竹内夢)は伊周(三浦翔平)の妾、その妹・儼子(※未出演)は花山法皇(本郷奏多)の妾となり、長徳の変(花山院闘乱事件)の原因のひとつとなっています。

[閑院流]

- 藤原公季(米村拓彰)

師輔十一男(または十二男)・公季(米村拓彰)の流れ。公季の別名・閑院大臣にちなんで、子孫は閑院流と称されています。閑院流は平安時代後期の院政期に外戚の立場を得、大きく勢力を伸ばし、鎌倉時代以降は摂関家(北家本流御堂流の子孫)に次ぐ一族となりました。子孫は三条家・西園寺家・徳大寺家をはじめ多くの公家を輩出し、後世まで朝廷の重要な地位を締めました。著名な閑院流の末裔としては明治期の元勲・三条実美や西園寺公望が挙げられます。

[そのほかの兼家世代]

- 藤原繁子(山田キヌヲ)

兼家(段田安則)の娘・詮子(吉田羊)が懐仁親王(一条天皇)を産むと、兼家の妹・繁子(山田キヌヲ)が乳母になっており「光る君へ」に登場します。

道長世代

さて、いよいよ道長(柄本佑)の世代です。兼家(段田安則)の跡を継いだ正室長男・道隆(井浦新)、正室二男・道兼(玉置玲央)のふたりが早逝した後、道隆嫡男・伊周(三浦翔平)を蹴落とし、兼家正室三男の道長が藤原氏本流を継承します。この道長から息子の頼通の代が、藤原氏のまさに全盛期。藤原北家は専横を極めます。道長の異名「御堂関白」から、彼の一門は以降[御堂流]と呼ばれます。

[中関白家]

- 藤原道隆(井浦新)

- 藤原伊周(三浦翔平)

- 藤原隆家(竜星涼)

- 藤原定子(高畑充希

兼家(段田安則)の長男・道隆(井浦新)の家系は中関白家と呼ばれます。「中継ぎの関白」などの意味があるそうです。道隆は娘の定子(高畑充希)を入内させ外戚の地位を得ようとします。定子に仕えた清少納言(ファーストサマーウイカ)は、彰子(見上愛)に仕えた紫式部(吉高由里子)とよく対比されますね。しかし、この政権争いも前述の通り道隆の死後に嫡男・伊周(三浦翔平)が道長(柄本佑)に敗退します。さらに伊周は長徳の変(花山院闘乱事件)により弟・隆家(竜星涼)とともに左遷されてしまい、中関白家は没落していきます。

ただ、隆家はのちに「刀伊の入寇」と呼ばれる異民族(女真族か)の侵攻を撃退したことで名を上げています。隆家の流れからは坊門家・水無瀬家などのいくつもの公家諸流が出ています。また、武家では海賊大名と呼ばれた九鬼氏が坊門家出身と称しています。

[そのほかの兼家系九条流]

- 藤原道綱(上地雄輔)

- 藤原道兼(玉置玲央)

- 藤原詮子(吉田羊)

そのほか道長(柄本佑)の兄弟姉妹では、道綱(上地雄輔)、道兼(玉置玲央)、詮子(吉田羊)が「光る君へ」へ登場します。道綱からは楊梅家・樋口(二条)家などの諸流が出ましたが、室町期には絶家しています。また異説も多いですが、武家の宇都宮氏・小田氏などの宇都宮一族は道兼の末裔と称しています。となると三河大久保氏なども宇都宮氏を自称していますので、道兼の子孫となります。

[御堂流]

- 藤原道長(柄本佑)

- 藤原彰子(見上愛)

- 藤原頼通(※未登場) 嫡流

- 藤原頼宗(※未登場)[中御門流]

- 藤原教通(※未登場)[教通流]

- 藤原長家(※未登場)[御子左流]

- 藤原妍子(※未登場)

- 藤原威子(※未登場)

- 藤原嬉子(※未登場)

最後に藤原北家の摂関政治を確かなものとし、栄華を極めた道長道長(柄本佑)の御堂流のその後を紹介します。御堂流は鎌倉時代に入り[近衛家][一条家][九条家][鷹司家][二条家]に分かれますが、「五摂家」として貴族として最高の家格を御堂流で独占し続けます。これは明治までおよそ800年ほど続きます。この間に、たくさんの分家・分流が分かれ、栄えていきます。まさに、日本随一のエリート血族と言えるでしょう。

また、藤原北家をはじめとした貴族の子孫の名字については下記記事にて詳しく解説しています。この記事では貴族の名字を数多く紹介しています。あなたの名字もひょっとしたらやんごとなき名家ものかもしれません。ぜひチェックしてみてください。

藤原北家についてまとめ

貴族社会に君臨した藤原北家

他氏を排斥するだけでなく、しばしば骨肉相食む権力闘争を経て、およそ1200年に及ぶ貴族の一大勢力を築き上げた藤原氏とその本流・藤原北家。明治維新時に堂上家と呼ばれる上流貴族137家のうち、なんと93家が北家だという事実がそれを物語ります。

また、政治もそうですが、文化面でも藤原北家は中世を席巻しました。例えばお正月の風物詩・小倉百人一首ですが、100人中3分の1以上の34人が藤原氏で、そのうち北家が31人を占めています。北家の人なら「平安文化は北家の文化」とでもいいたげな数字です。

ゆるやかな同族体

とはいえ「藤原氏」「藤原北家」は、あくまで男系の氏族名です。現在の「苗字」の感覚でとらえるべきではありません。北家の祖・房前は、道長から9代前の人物です。この間に北家の人間からそれぞれ3人の子どもが生まれて、生き残ったと考えると、道長の頃に北家の人数は単純計算で2万人位(3の9乗)になっています。これはもう大きめの町ぐらいの人数です。あまり「親戚」という感覚はなく、あくまで房前を祖とした「同じ地域の人たち」ぐらいの感覚ではないでしょうか。

また、当時は女系相続の習慣がありましたので、母方の家の強さが家勢に直結していました。この記事では男系に絞って家系図を記載しているので注意が必要です。

平安貴族の権力闘争は、これまでの解説に加え、女系視点も加わりますのでまさに複雑怪奇。「光る君へ」未試聴の方はぜひ動画配信等で、この1000年前のドロドロの権力闘争を生で実感してみてください。