明治19年式までの戸籍の取得が終わり、ご先祖探しの基礎資料が揃った後、次に取り組みたいのが旧土地台帳の取得です。旧土地台帳とは、国が国民に税金を課すために、土地の物理的な状況などを把握・管理する役割を持っていた課税台帳のことで、現在では各地の法務局に保存されています。

戸籍取得後のご先祖調査には実に様々な方法がありますが、旧土地台帳の取得は費用がかからず戸籍の郵送請求と似た要領で行えるため、手始めの調査にオススメです。

ただ、旧土地台帳の存在は今となっては一般的に知られておらず、調べても情報は多くありません。この記事では、旧土地台帳の閲覧方法から読み取り方まで、先祖調査での活用方法について詳しく解説します。

目次

旧土地台帳と家系図作り・先祖調査

旧土地台帳は法務局に保存されている土地に関する課税台帳ですので、一見すると先祖とは関係ない資料のように思えます。なぜ土地台帳が家系図作りに役立つのでしょうか。

旧土地台帳は家系図作りの基礎資料になる

明治時代の中頃から昭和30年頃までの土地の所有者の変遷を調べると、もし自分の先祖がその中にいれば、今の土地がどんな風に受け継がれてきたのかが分かります。たとえば、子供や孫への相続だけでなく、甥っ子に引き継がれていたり、全然違う家の人に変わっていたり、逆に全然違う家の人から買ったということもあります。本家の土地であれば、その土地を代々引き継いだ「当主」がわかることにもなります。

また、先祖が所有していた土地の広さが明らかになれば、村の中でどれくらいの土地を持っていたのかが分かります。そして地租税も分かるため、どのくらいの税金を納めていたかを推測することができます。このようにして、当時の先祖の経済状況や暮らしぶりを知る上で重要な情報を得ることができます。

旧土地台帳が閲覧できる確率は高い

家系図作りに必須の資料である「戸籍」は、地域によっては天災や空襲などによって焼失していたり、自治体が廃棄しているケースも少なくありません。一方で土地台帳はほとんどの場合廃棄されておらず、焼失や紛失がなく、その土地の場所(地番)さえ分かれば高確率で交付してもらえます。確率でいうと、80%~90%程度の確率で閲覧できるものです。

※番屋敷・番戸などでその土地の場所(現在の地番)がわからない場合を除きます

このように土地台帳は戸籍に比べて保存状態がよく、さらに権利を扱う公的な文書のため、記載内容も正確です。そのため、旧土地台帳は戸籍の情報を補完する先祖調査の基礎資料として収集するべき資料だといえます。

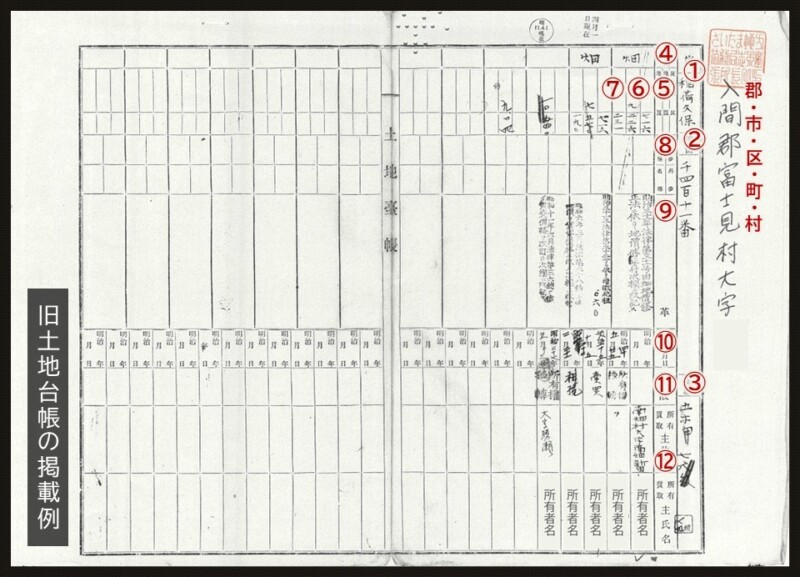

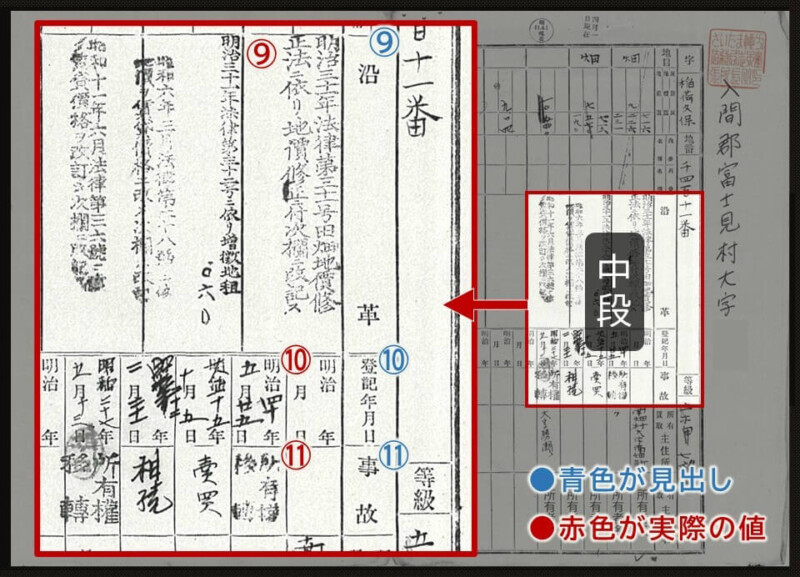

旧土地台帳に書かれていること

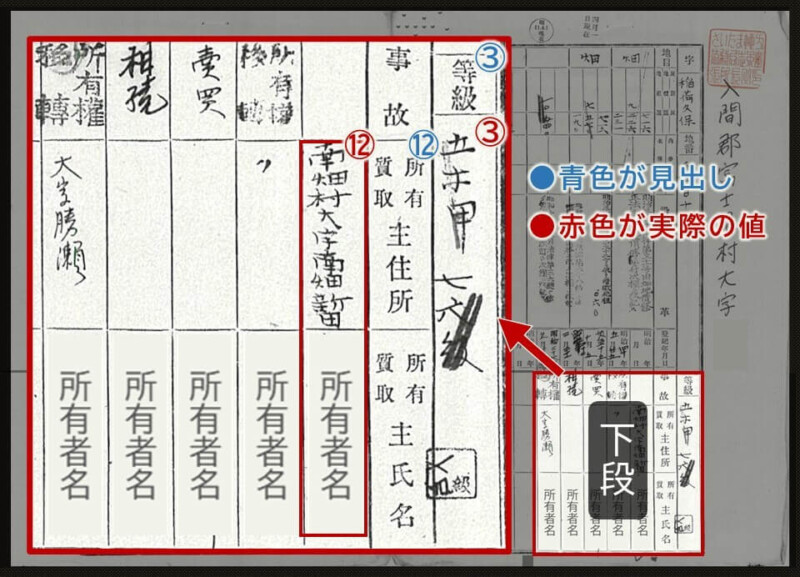

| ①字 | 地番区内の小字や町名 |

|---|---|

| ②地番 | 土地一筆ごとに割り振る番号 |

| ③等級 | 土地の種類(地目)に応じて定められた等級 |

| ④地目 | 土地が何に使用されているのか(目的) |

| ⑤反別(地積) | 土地の面積(単位に注意) |

| ⑥地價(地価) | 収穫高から算出した土地の価格 |

| ⑦地租 | 固定資産税(単位:銭・厘) |

| ⑧内歩・外歩 | 非課税の第二種地(道など) |

| ⑨沿革 | 土地の地目地積などの変遷 |

| ⑩登記年月日 | 登記した年月日の記載 |

| ⑪事故、事由 | 土地の権利関係に変更があった際の理由 |

| ⑫所有者 | 所有者の住所氏名 |

旧土地台帳の読み方(反・畝の単位など)

現在、法務局でもっともよく発行される明治22年式土地台帳に記載されている内容は、おおよそ次の通りです。

①字(あざ)

字(あざ)には地番区内の小字や町名が記載されます。旧土地台帳の簿冊のタイトルには、村名及び大字名が記され、200枚で一冊にまとめられました。

②地番

地番は国が土地を管理するために、土地一筆ごとに割り振る番号のことです。住所とは異なります。

③等級

土地には、その種類(地目)に応じて等級が定められていました。具体的には、田畑、山林、宅地といった地目ごとに生産力や品質に基づいて等級が設定され、これが地租の計算に使われていました。等級の表現方法としては、一等を最高とするものや、甲・乙・丙といった区分が用いられました。

④地目

土地が何に使用されているのかが記載されています。郡村宅地、市街宅地(後に宅地に統一)役場敷地、堤塘(ていとう。防波堤)、墳墓地(ふんぼち。墓地)、溝渠(こうきょ。用悪水路)、防砂地(山林や原野など)。課税対象の土地は第一種地といわれ、非課税地は第二種地とされました。宅地・田畑・鉱泉地・池沼・牧場・原野・山林などは第一種地、官有地や墳墓地・荒蕪地(こうぶ。荒れ果てた土地。将来人の手が入り原野になると第一種地へ変更)などは第二種地に分類されます。

⑤反別(地積)

地積(ちせき)とは土地の面積です。宅地と鉱泉地は坪数で表記し、1坪は10合(ごう)、1合は10勺(しゃく)と小さくなります。宅地以外の土地は歩(ぶ)で表記します。6尺(1間=1.8メートル)平方を1坪(歩)といいます。30歩で1畝(せ)となり、10畝で一反(たん)、10反で1町(町)です。郡村宅地でも反で表記されることがありました。坪を単位にしている時の下の数字は2桁、反を単位にしている時には下から二番目の数が必ず0~2となりました。畑地などで524とあれば、5畝24歩です。宅地で174.95と書かれていれば174坪9合5勺です。

| 単位 | 坪(つぼ) | 平米(㎡) |

|---|---|---|

| 1歩(ぶ) | 1坪 | 3.3㎡ |

| 1畝(せ) | 30坪 | 99㎡ |

| 1反(たん) | 300坪 | 990㎡ |

| 1町(ちょう) | 3,000坪 | 9,900㎡ |

土地台帳では、反別・地価・地租の項目をまとめて地積欄と呼ぶこともあります。「反別反」と書かれているのは、「反別(土地の広さ)」を「反(単位)」で表すという意味です。昭和6年(1931)からは名称が地積に変更されました。

⑥地價(地価)

土地の収穫高から算出した土地の価格です。なお昭和6年(1931)からは賃貸価格に変更されました。「地價圓」と書かれているのは、「地價(土地の価格)」を「圓(円)」で表すという意味です。「地價圓」と書かれているのは、「地價(土地の価格)」を「圓(円)」で表すという意味です。昭和6年(1931)からは名称が賃貸価格に変更されました。

⑦地租

地価の100分の3が課税金となりました。単位は銭(せん)・厘(りん)で表記されます。もしも1円が1万円だとすれば、宅地で地積が33坪の土地の価格が3円2銭なら、おおよそ土地の価値は3万200円。それに対する地租が7銭6厘で約706円ということになります。ちなみに現在の固定資産税は、宅地の場合、評価額の1.4%ですから、評価額150万円の宅地の固定資産税は21.924円になります。

現代に比べると昔の土地の価格は安く感じられるかもしれません。しかし土地の購入はできても、地租の支払いが続けられるかどうかは別問題でした。明治時代における地租改正以降の土地所有は、まさに個人の収入格差が、その価値を決定づけるものだったといえます。

「地租圓」と書かれているのは、「地租(土地にかかる税金)」を「圓(円)」で表すという意味です。明治39年(1906)から地租の欄が削除されました。経年とともに地租条例の改正によって税率が変化し、その都度地租を書き改めることが大変な作業だったため、これを記載しないこととなりました。

⑧内歩と外歩

ある所有者が持つ一つの土地を一筆といいます。この中に非課税の第二種地が含まれている場合、堀や宅地へ通じる小道などを内歩(うちぶ)、用悪水路や墳墓地は外歩(そとぶ)と呼び、区別しました。

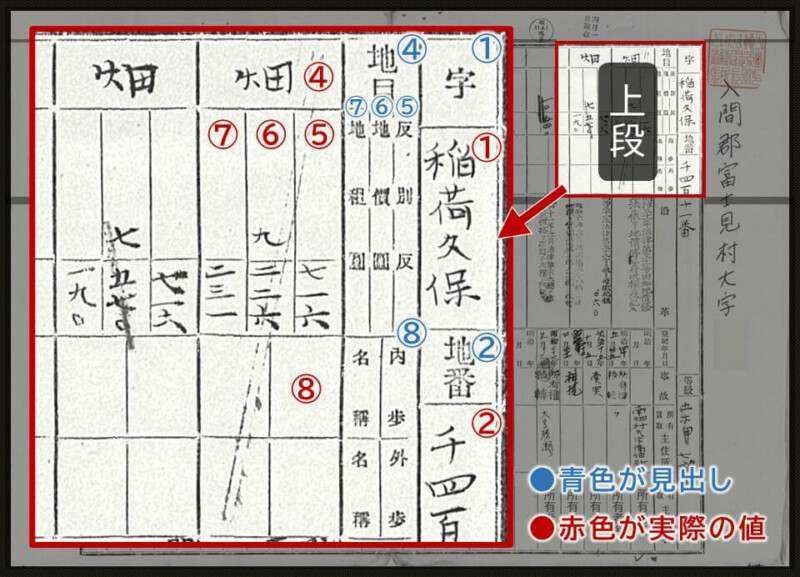

⑨沿革

土地の地目地積などの変遷を記載しています。また、徴税に関わる変遷事項も記しました。たとえば、地目が宅地から田畑に変更になったため、地価が83円64銭から30円10銭になったことなどが記されます。

⑩登記年月日

所有権が移転したとき、それを登記した年月日が記載されます。

⑪事故、事由

所有権に変更があって登記が行われた場合、その理由が記載されます。たとえば質権が設定されたとか、売買された、相続したなどです。昭和6年までは事故、以降は事由と呼びます。

⑫所有者の住所氏名

所有者が移転した場合、その住所と氏名が記載されます。ただし前所有者と新所有者の住所が同一の税務署管内のときは住所が省略されることもありました。また、住所がその土地でない場合は記載されるのが一般でした。

旧土地台帳の保存場所、実際の保存状況

法務局の不動産登記(土地・建物)窓口

現在、旧土地台帳の多くは各地の法務局に保存されています。土地台帳は土地の権利に関する資料ですので、不動産登記の窓口になっている各地の法務局が管轄しているのです。図書館や自治体の役場が主ではないことに注意が必要です。台帳が廃棄されておらず、滅失していない場合は現地の法務局で現物の閲覧も可能です。

市役所の税務課・財務課にも保存されている

これまで各市町村は、法務局の登記情報をもとに土地台帳を作成・公開してきました。中には、法務局に保存されていない古い台帳が保存されている可能性もあります。しかし、現在、土地台帳の閲覧は自治体の義務ではなくなり、個人情報保護への意識の高まりから、土地台帳の閲覧を廃止する自治体が増えています。

(例)

・埼玉県杉戸市|土地・家屋台帳閲覧の廃止について

https://www.town.sugito.lg.jp/page/6118.html

・埼玉県鴻巣市|土地・家屋台帳の閲覧並びに 公図の閲覧及び写しの交付業務を廃止しました

https://www.city.kounosu.saitama.jp/site/kounosu-tax/15959.html

近年はこのような風潮があるため、基本は法務局に申請すべきです。そして第2の方法として、自治体に保管されている資料の閲覧を検討すべきだといえます。

法務局の管轄を調べる方法

STEP1 対象の土地の決定

戸籍の情報から、土地台帳を取得したい土地(住所)を決定します。

STEP2 現在の市区町村を調べる

土地台帳を取得したい土地の地名が、現在のどの市区町村に当たるのかを検索します。

戸籍の表記と「現在地名」を組み合わせて検索してみましょう。

(例1)「東京市牛込区 現在地名」 → 現在の「新宿区牛込」

(例2)「神奈川県愛甲郡半原村 現在地名」 →現在の「愛川町半原」

STEP3 法務局の管轄を調べる

現在の市区町村名がわかったら、どの法務局が管轄なのかを検索します。

(例1)「新宿区 法務局」 → 東京法務局 新宿出張所

(例2)「愛川町 法務局」 → 横浜地方法務局 厚木支局

この方法で、これからどの法務局に閲覧・申請すればいいのかを特定することができます。

旧土地台帳、和紙公図の取り方・費用

次に、実際に旧土地台帳を閲覧する方法を解説します。法務局に出向いて閲覧する方法と、郵送で閲覧請求する方法があります。管轄している法務局が近くであれば、出向くことをおすすめしますが、遠方の場合は郵送請求の方が現実的です。

法務局に出向いて閲覧する方法

土地台帳、公図ともに直接管轄の法務局に出向けば、その場で原本を閲覧することが可能です。直接閲覧したい場合は、管轄法務局の不動産登記窓口受付にて申請書を記入・提出し、申請します。直接閲覧の場合は「地番を指定しないと持って来れない」と窓口で言われる場合がありますので、その場合は「地番も含めて自分で探しますので、全て閲覧させていただけますか?」とお願いをします。または「〇〇村(もしくは大字)の全ての土地台帳を閲覧したい」と伝えます。

窓口では「自分で探す」と伝えることがポイントです。その際、申請書には「◯◯郡〇〇村」まで記入しておきます。しばらくすると、法務局の職員さんが書庫からワゴン等で原本を持ってきてくれますので、専用の閲覧室で閲覧可能です。その中で複写が必要な箇所が出てきた場合は、その地番で再度申請書を提出する必要がありますので、忘れずに控えておきましょう。

郵便で依頼する場合は「〇〇村の〇〇家の土地状況を調べているので、〇〇家が所有していた土地の土地台帳などを全て欲しい」と具体的な依頼をしても断られますが、自分で〇〇村の土地台帳などを閲覧して、ご先祖が所有していた土地のコピーを入手することはできます。管轄の法務局が近くにある場合は、法務局に出向いて閲覧する方法を検討すべきといえます。

郵送での請求

法務局の管轄を調べた結果、請求先の法務局が遠方だった場合は郵送での請求がおすすめです。

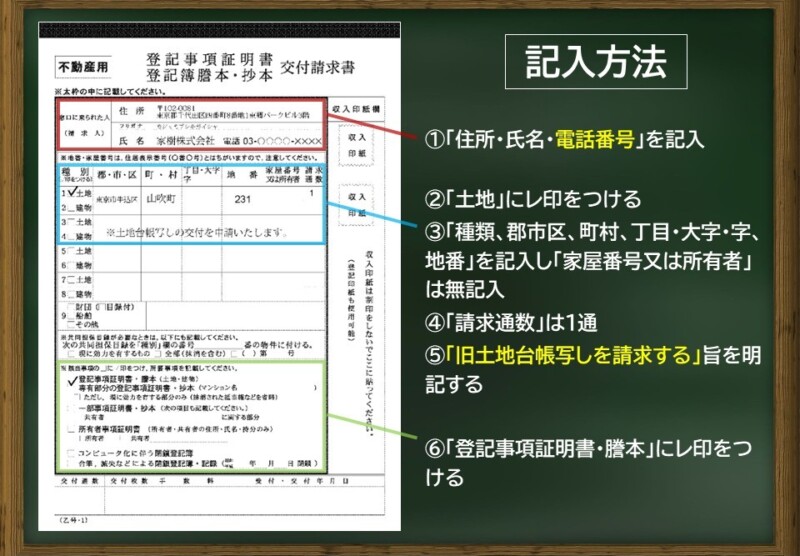

STEP1 登記事項証明書の交付請求書に記入する

▼登記事項証明書の交付請求書(法務局)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130851.pdf

旧土地台帳・和紙公図ともに取得したい住所地の「地番表記」を所定の申請書に記入します。

※「住所」ではなく「地番」の記入が必要です。地番がわからない場合は、ゼンリン住宅地図かブルーマップでの確認が必要です。わからない場合は法務局に問い合わせて確認してみてください。

- 「住所・氏名・電話番号」を記入

- 「旧土地台帳を請求する」旨を明記する

- 「土地」にレ印をつける

- 「種類、郡市区、町村、丁目・大字・字、地番」を記入し「家屋番号又は所有者」は無記入

- 「請求通数」は1通

- 「登記事項証明書・謄本」にレ印をつける

旧土地台帳は、土地の「所有者名」が法務局担当者の検索する際のヒントにもなるため、調査対象の苗字を通知しておくかメモを添えておくと、その苗字が出てくるか周囲も含め調べてくれることがあります。または、参考用資料としてその住居表示がされている戸籍のコピーを同封しておくのも良いでしょう。

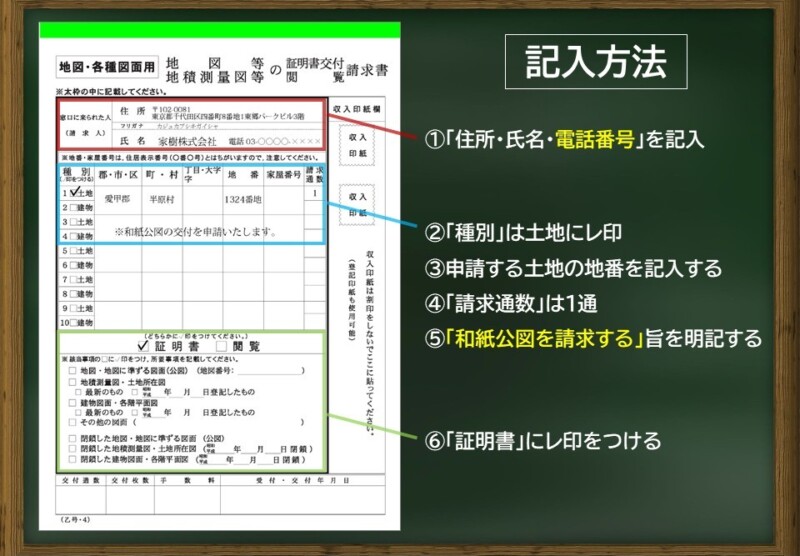

STEP2 地図の交付請求書に記入する

▼地図等の証明書交付請求書(法務局)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130853.pdf

土地台帳には附属絵図があり 、これを「公図」「和紙公図」といいます。公図も同時に申請するときは、地図の交付請求書にも記入します。同じ法務局に同時に請求できるので、旧土地台帳と合わせて和紙公図も請求する方が効率的です。

- 「住所・氏名・電話番号」を記入

- 「和紙公図を請求する」旨を明記する

- 「種別」は土地にレ印

- 申請する土地の地番を記入する

- 「請求通数」は1通

- 「証明書」にレ印をつける

- 「閉鎖した地図・地図に準ずる図面(公図)」にレ印をつける

最後に収入印紙500円分をクリップでとめます。貼る必要はありません。請求できない場合はそのまま返却されます。

和紙公図を見ても、どこが該当地区か分かりづらい場合が多く、親切な法務局では付箋を貼って教えてくれるところもあります。付箋がない場合は地番表記を手がかりに自分で探すことになります。

和紙公図の手数料

収入印紙500円/1枚(A3用紙カラー印刷)

※令和7年4月1日より変更(値上げ)されました

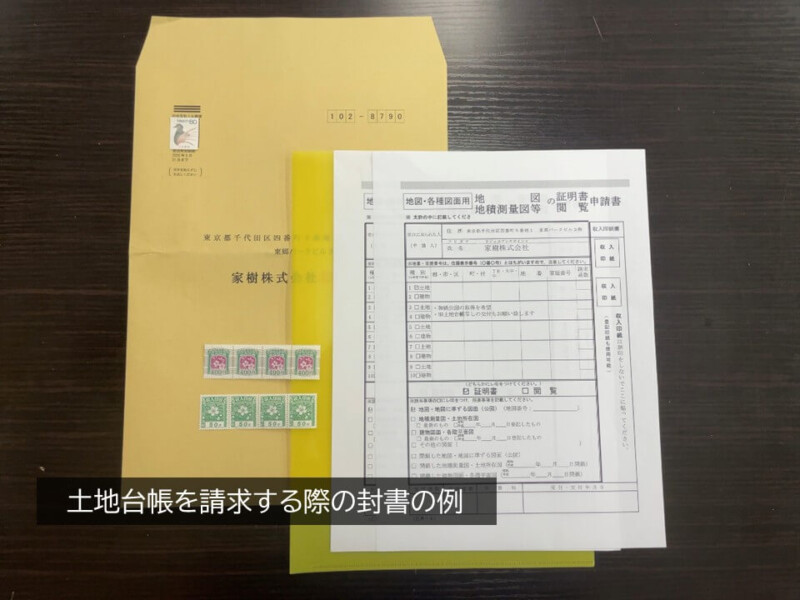

STEP3 封筒や切手の用意

- 申請書を入れる封筒

- 返信用封筒

- 返送用の切手

- 収入印紙(和紙公図も請求する場合)

申請には申請書の他に、返信用封筒の同封が必須となりますので、返送してもらいたい住所を記入し、返送用の切手も同封します。重さによって切手の値段が変わりますので、多めに入れておくのがベストです。使用しなかった分は一緒に同封してもらえます。土地台帳は無料で取得できるので収入印紙は不要ですが、和紙公図は500円/1枚の手数料がかかります。

STEP4 法務局に発送

各申請書と連絡先を書いた送付状、そして返信用切手を貼った封筒を同封して、管轄する法務局へ送ります。大きな法務局の場合、「〇〇法務局 不動産登記ご担当者様」等の宛名で送ると確実に届きます。古い地名の場合など、誤って管轄違いの法務局に郵送した場合、転送はしてもらえず申請書一式が返却される運用となっています。

土地などが分筆などによって複数の登記簿に分かれているときは、法務局から電話がかかってきて、必要な収入印紙の金額を知らせてくれます。

旧土地台帳を請求する上での注意点(番戸の表記等)

取得した戸籍から、取得したい土地台帳・和紙公図の住居番地を決めますが、古い戸籍から住居番地を転記する際には、以下の注意が必要です。

番屋敷・番戸・番邸のような表記

本籍地が〇〇番屋敷・〇〇番戸・〇〇番邸のような家に振られた番号の場合、当該土地の所在地が特定できず、申請が却下されます。法務局はこちらが申請した当該地が土地台帳等で存在する場合のみ交付に応じ、〇〇番屋敷が現在のどの土地に該当するか、というような調査には一切応じてくれません。必ず「〇〇番地」表記の住所で申請しましょう。

現在の番地が不明の場合

法務局は、旧番地→新番地(昔の地番が現在何番地なのか)の対応は不可です。しかし、現在の番地がわかれば、旧地番を判明させることは可能ですので、申請前にその土地の現在の地番を自力で見つける必要があります。

その時に役立つのが、ゼンリン住宅地図(ブルーマップ)や不動産チェッカー、登記情報の地番検索システム、地番整理された地域は地番新旧対照表、電話帳などのツールです。もしくは直接市役所・町役場に問い合わせるのも一つの方法です。現在の地番がわかったら、申請の際に登記簿を同封すれば完璧です。

小字名が不明な場合

「〇〇村〇〇番地」のように番地表記がされていても、小字名が不明な場合は、法務局職員も容易に特定ができず、100%申請取り下げになってしまいます。

※とくに明治19年式の戸籍の住所表記には注意が必要です。

また、住所表記が「〇〇番地」でも行政区画の変更で当該土地が特定できない場合があります。その場合、法務局より照会の電話連絡が入るので、ひとつ新しい戸籍の字や小字を伝えると取得できる場合があります。それでも土地台帳を取得したい場合は、実際に法務局に行き、土地台帳の閲覧申請をして村全ての台帳を悉皆調査するしか方法はありません。実際に当該の土地台帳があるかないかは閲覧してみるまではわかりません。

旧土地台帳の情報の活用例

旧土地台帳と戸籍、住宅地図を照らし合わせることによって、先祖探しを有効に進めることができるケースがあります。

CASE1 古い戸籍が焼失していて取得できない場合

もしご先祖が土地を所有していた場合、土地台帳を取得することで戸籍からは判明しなかったご先祖の名前が所有者として確認できる場合があります。

CASE2 本家筋の特定

自分の家が本家から分家している場合、宅地の所有者から本家筋の系統がわかることがあります。

CASE-3 戸籍の請求範囲(直系)を超えた系統の調査

戸籍が取得できない自分の傍系血族の当主名のご先祖や、同族の当主名とその相続者の本籍や住所など、その村の土地所有者を広く調べることができます

CASE-4 没年の推定

当主の没年がわからない場合、家督相続した年からおおよその時期を推測することができます。

CASE-5 転居先や転居時期の推定

土地を手放さずに他の土地に転籍した場合、その転居先や転居年などの動きを知ることができます。

CASE-6 墓地の発見

地目が墳墓地の土地台帳を取得することができれば、わからなかった墓地を発見することができます。

CASE-7 小字名

既に消えてしまった地番の小字名がわかります。

まとめ

旧土地台帳は、明治初期から昭和中期にかけての土地の所有状況やその変遷を克明に記録しており、ご先祖探しに欠かせない資料です。戸籍調査で得た情報と合わせれば、先祖の暮らしぶりや家族関係、そして土地の受け継がれ方など、系図だけでは見えない家族の足跡がより明確になるでしょう。

取得には手間がかかるかもしれませんが、この記事で解説した歴史的背景や取得方法、読み解き方を参考に、ぜひ旧土地台帳の調査に挑戦してみてください。ご自身のルーツに秘められた、新たな発見があるはずです。

参考文献

『東京土地家屋調査士会三十年記念誌』東京土地家屋調査士会(昭和55年)

『明治以降の地籍と地図の歴史』国土交通省 土地・建設産業局 地籍整備課

『物価の世相100年』岩崎爾郎・読売新聞社(昭和57年)