もし、普段目にしている歴史や、家に代々伝わる系図が「偽物」だったとしたら――。私たちは古文書や古記録に基づいて歴史を学び、さらにはご先祖を調査しますが、それらが偽作されたものだった場合、私たちの歴史観は大きく揺らぎます。

2020年に刊行された馬部隆弘氏の著書『椿井文書』は、研究者のみならず一般の歴史愛好家にも大きな反響を呼びました。本記事では、江戸時代の国学者・椿井政隆が作成した、1000点以上に及ぶと推定される偽文書の総称である「椿井文書」を導入として、この深刻な問題に迫ります。長年人々を悩ませてきた「歴史の改ざん」の問題、特に「偽系図」に焦点を当て、その実態と、史料調査において私情を排した真摯な姿勢の重要性を考察します。

目次

椿井文書の概要と全国的な影響

椿井文書と椿井政隆

椿井文書とは、江戸時代後期の近畿地方を中心に作成された、推定1,000点以上に及ぶ偽文書・偽古記録・偽系図の総称です。これらを偽作したのは、山城国綴喜郡椿井村(現在の京都府木津川市)出身の椿井政隆(つばいまさたか)(1770-1837)という国学者です。政隆の偽文書の存在は以前から研究者の間では知られていましたが、活字化された文献でしか触れていない人々にとっては、偽文書であることを見破るのは困難でした。その結果、関係する30以上の自治体で郷土史資料などに肯定的に採用されてしまいました。

偽史の定着と影響拡大

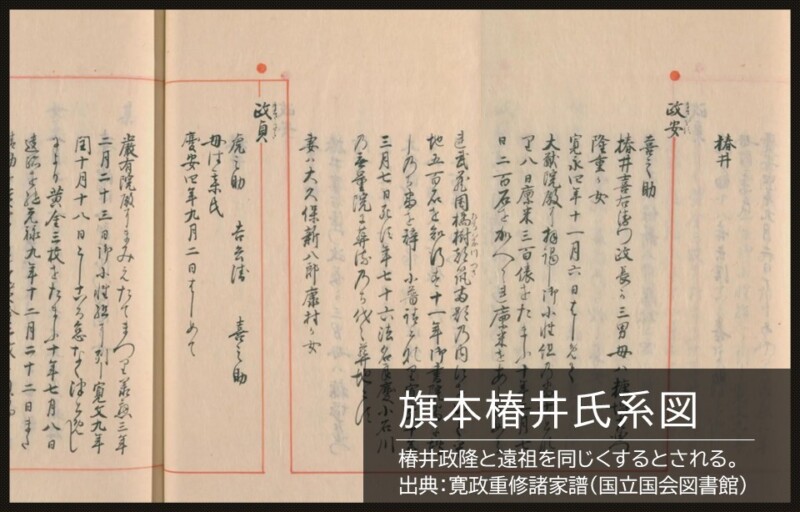

いったん偽文書が郷土史に掲載され「史実化」すると、それが根拠となって二次的な文献も刊行され、一般読者に史実として受け止められます。その誤認された偽史が、地域の歴史として定着し、町おこしなどに活用される事態にまで発展しました。上の図は日本書紀や古事記に登場する王仁(わに)という伝承上の人物の墓に関する郷土史の記述です。本墓は椿井文書「王仁墳廟来朝紀」が根拠の一つとされ、日韓友好のシンボルとして現在でも多くの方が訪れている史跡になっています。

▼王仁(わに)の解説

王仁 – Wikipedia

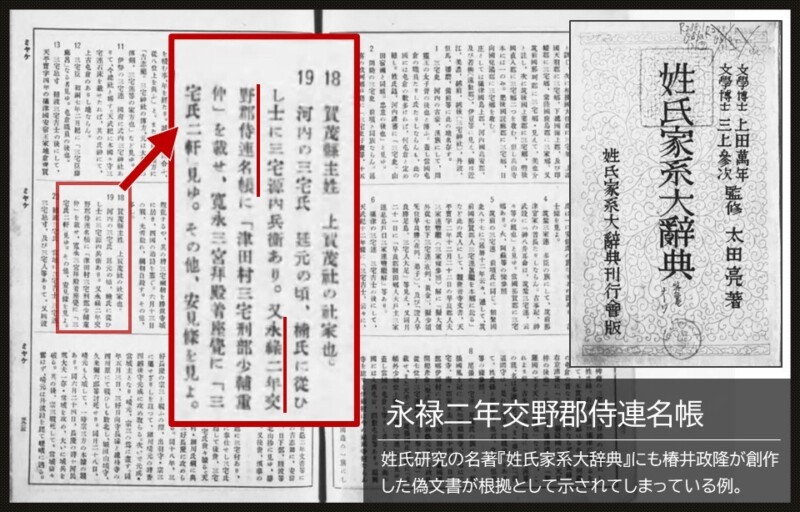

さらに深刻なのは、椿井文書の影響が地域内にとどまらなかったことです。政隆が偽作した代表的な文書の一つ「興福寺官務牒疏」が『大日本史料』に使用されたのをはじめ、各地の自治体史に取り入れられました。また、これらの文書を基に『姓氏家系大辞典』なども編まれたため、椿井文書による影響は全国規模に及びました。

偽系図の世界

偽系図の定義

偽系図とは、端的に言えば「ルーツを偽った系図」のことです。ルーツが不明な個々の家系を、源平藤橘(源氏、平氏、藤原氏、橘氏)といった古代氏族や名門につなげるよう、偽の由緒を系図の形に仕立てたものです。偽系図と偽の由緒の問題は、本質的には同じものと捉えることができます。家系図が作成された年代が新しくても内容が事実であれば真正な系図ですが、逆に数百年伝来した系図であっても、ルーツが偽りであれば偽系図となります。

代表的な偽系図作者

代表的な偽系図作者として有名なのは沢田源内(1619-1688)です。エレキテルで有名な平賀源内とは全く別人物です。源内は農家の出でありながら、近江国雄琴村出身であることから、自身を近江源氏の名門である六角氏の嫡流(六角中務氏郷など)と称し、水戸藩への仕官を試みて失敗しています。彼は一般に偽書とされる『江源武鑑』を著したことでも知られています。

偽系図を見抜くための心構え

家々に伝わる古文書であっても、それが由緒や系図と同じ理由(権威付けなど)で捏造された偽文書である可能性があるため、安易に信用してはいけません。

また、家蔵の史料を研究者に見せる際、相手が名誉感情や人間関係を重視して偽物であることを率直に言わないこともあります。そのため、たとえ伝来の系図を否定されることになっても、「史実に忠実であろうとする真摯な姿勢」で、私情を排した虚心坦懐な態度で尋ねることが重要です。

系図の“全て”が偽りである例は少ない

全ての系図が完全に偽物である例は案外少ないものです。通常、系図が他者によって作成される場合、その当時の当主が認識している情報については嘘をつけません。したがって、系図が作成された時代から直近の数代程度を中心とした世代の情報は、関係者が生存しているか記憶が鮮明であるため、真実である可能性が高いとされています。姓氏研究の大家である太田亮氏も、慶長・元和以後(17世紀初頭以降)の情報は概ね信用してもよい、と述べています。

なぜ偽系図・偽の由緒が作られたのか

偽系図・偽の由緒の作成には、古代から続く出自を偽るという問題に加え、中世から近世にかけての社会的な動機が深く関わっています。偽系図を作る動機をケース別に整理してみましょう。

権威付けと争論に勝つため

歴史上、権威を盾に相手を動かそうとする例は尽きません。例えば、鎌倉幕府崩壊後の建武元年(1334年)の「二条河原落書」には、天皇の命令書である偽の綸旨(謀綸旨)が流行していたことが記されています。偽の由緒書は、中世以来土地の権益を保持してきた村々が、その権益が脅かされた際に、権益保持の正当性を主張するための権威付けとして主に制作されました。

A.農業民の世界

訴訟を有利に進めるために権威が必要であったのは農業民も同様です。村の上層農民らは、中世の名主の末裔であることを地域での特権的地位の根拠とするために、偽文書とセットで由緒書を作成しました。

B.非農業民の世界

鋳物師などの非農業民の世界においても、偽文書と由緒書はワンセットであり、その伝承における権威の源泉には天皇や皇族が位置づけられていました。

C.武家社会での偽系図

武家社会では、江戸時代に入り『寛永諸家系図伝』などがまとめられることで、家格や身分が固定化されました。この時代、幕府や藩に仕官(就職)しようとする浪人は、今は浪人であっても元々はしかるべき身分・格式の家の出であることを示す必要が出てきました。

特に江戸時代後半は、身分や家格の上昇を意図する新興勢力家が「由緒」を大いに活用した時代であり、「由緒の時代」とも呼ばれます。国学の隆盛なども相まって、簡素な系図よりも、天皇や貴族といった尊貴な身分から始まる系図が好まれ、多くの偽系図が作成されました。また江戸時代を通じて浪人たちの中には、よりよい仕官を優先するため、偽系図を作成するという強い動機が働いたと考えられます。

甲信地域には偽系図が多い?

江戸後期の国学者黒川春村は、嘉永3年(1850年)に甲州(山梨県)を訪れた際、多くの偽文書や偽系図を目撃し、「文太」という名の農夫が数百通もの偽文書や系図を作成していたと推測しています。明治22年(1889年)の史料調査でも、東京帝国大学の教授らが「甲信二国ハ頗ル偽系図多シ」と報告しており、特定の地域では偽系図屋の存在が常識化していたことがうかがえます。

太田亮氏の系図観と偽系図の蔓延

姓氏研究の大家・太田亮氏の指摘

姓氏研究の大家である太田亮氏(1884~1956)は、『家系系図の入門』において、武士、神職、名主といった名門とされる家の系図は「その大部分が偽系図といってよかろう」と極めて厳しく述べています。太田氏は、家に伝わる系図のうち、「十中八九」が偽系図であるとも指摘しています。

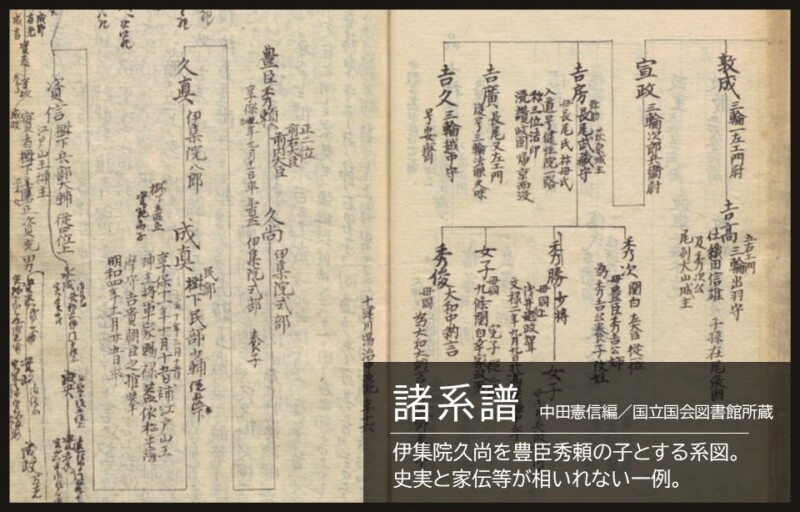

『姓氏家系大辞典』への影響

太田亮氏の畢生の大著として知られる『姓氏家系大辞典』でさえも、椿井文書の影響を免れることはできませんでした。本書には、椿井政隆が創作した偽文書「交野郡五ケ郷惣侍中連名帳」(『姓氏家系大辞典』では「永禄二年交野郡總侍連名帳」と表記)を根拠とする家系伝承が数多く立項されています(上の図)。この文書自体が偽作であることが明らかとなった現在では、それを根拠とする系統判断はただちには信頼できないということになります。 この事実は、戦前の限られた調査環境下では、一人の研究者が全国の原資料すべてを精査することが事実上不可能であったという、当時の時代的制約も反映しています。

大正時代にはすでに、徳川時代には偽系図が大変盛んに作られていたことが認識されており、たとえば「近江出身者は佐々木氏に、美濃出身者は土岐氏に結びつける」といった乱暴な系譜操作が行われていたことが指摘されています。

偽系図を見破る方法

たいていの偽系図は、日本史や系図の知識がある方であれば見てすぐに「何かがおかしい」という違和感を感じるようなものであり、見破ることが可能です。

偽系図に共通する特徴

偽系図には以下の特徴が多く見られます。

• 天皇や著名人に連綿と続く完璧な構成: 神話の時代から続くように描かれ、隙がないものが多い。

• 稚拙な詳細さ: 代々の官位、妻、葬地、戒名などの記録が不自然なほど整然とまとめられており、わざと古めかしい表現や小難しい言い回しが使われているなど、全体として稚拙さが残る。

• 不整合な内容: その系図にしか見られない合戦や人物が登場するなど、広く知られた史実や記録と合致しない点が多い。

虚構の落とし穴

多くの家の系図を見ていくと、「日本人の系図のほとんどが源平藤橘(実質的には天皇家と藤原氏)に収斂する」という実態は、極めて不自然であることがわかります。生物学的に考えても、男系のすべてがこの二氏に集約されるという構成は、明らかに虚構であり、信頼できる系図とは言えません。

信頼できる系図の要素

作成当時から直近の情報は信頼できる

系図が作成された時代の当主から2代ほど前までの情報は、関係者が生存していたり、記憶が鮮明であったりするため、基本的に信頼に足る内容である可能性が高いです。同時代を偽ることは難しく、実際に江戸時代には、系図上の自身の欄に高位の官名を付記した浪人が親子で遠島を申し付けられた判例が残っています。

正直であることの重要性

日本の三大古系図の一つである鎌倉時代の「与州新居系図」では、作者とされる凝然(ぎょうねん)が、系図のある人物以前について「自此巳前不知」(これよりまえはしらない)と正直に記載しています。このような虚飾を排した正直な姿勢こそが、系図の信頼性を高める第一歩となります。

まとめ:歴史ロマンと史実への向き合い方

偽系図作成の動機は、権威による後ろ盾を得て争論に勝つこと、または自家の家格を高めることにありました。これは本質的に、現代における経歴詐称と通じるものがあります。したがって、自家秘蔵の系図に、自尊感情が大いに満たされるような内容(例:我が家は名族の嫡流である、大臣や将軍の直系であるなど)が記されている場合、偽系図である可能性が高いと受け止めるべきです。

江戸時代後半の「由緒の時代」や国学の隆盛に伴い、天皇や貴族といった尊貴な家柄が強く意識された結果、多くの系図が天皇家や藤原氏に収斂するという虚構が生まれました。歴史家の網野善彦氏は、こうした系図資料を無批判に取り込むことは、「天皇家・摂関家に収斂するという虚構の陥穽(落とし穴)に陥る危険」を内在させていると警鐘を鳴らしています。

子孫に偽系図を残さないために

私達のような系図調査会社が日々戦っている強敵である「偽系図」について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。先祖調査にはロマンがありますが、残された子孫に偽系図を残さないためにも、自分の願望と史実は切り分けて向き合う必要があります。ご先祖調査の現場では古文書や家系図に対して私情を排し、真摯な姿勢で臨むことが求められます。

参考文献

『家系系図の入門』太田亮著

『椿井文書 日本最大級の偽文書』馬部隆弘著

「史料としての姓名・系図」網野善彦(『週刊朝日百科日本の歴史 歴史の読み方8 名前と系図・花押と印章』所収)

『<江戸>の人と身分2 村の身分と由緒』山本英二他編著

『日本中世史料学の課題 系図・偽文書・文書』網野善彦著

『近世の社会集団-由緒と言説』吉田伸之・久留島浩編

『日本家族史論集12 家族と住居・地域』坂田聡編

『家と村社会の成立 中近世移行期論の射程』坂田聡著

「戦国期山国荘本郷地域における名体制と名主」坂田聡(『日本歴史』2023年7月号所収)

「中世伊予の開発領主と国衙」(川岡勉著『中世の地域権力と西国社会』所収)

『吉良氏の研究 <関東武士研究叢書 4>』荻野三七彦編著

「与州新居系図」の成立」山内譲(『与州新居系図 新居浜市史調査報告書』所収)