古い戸籍謄本や除籍謄本の取得を申請した際、「災害や廃棄済みのため謄本を交付できない」ということがよくあります。ご先祖調査を目的で謄本を申請した場合は、このような結果に落胆される方も多いのではないでしょうか。

戸籍や除籍簿の滅失(消滅してなくなること)は、戦災や火災、津波などによって役所が被災した際に起こります。特に東京における大規模な戸籍の滅失は、大正12年(1923)の関東大震災と昭和20年(1945)の東京大空襲の二度にわたって発生しており、多数の戸籍や除籍簿が失われました。

今回は、そのような東京都(東京市)各区の戸籍が滅失した状況を、昭和45年(1970)年に開催された戸籍の滅失と再製に関する座談会の記録をもとにご紹介します。

また本記事末尾に見出し帳、寄留簿、除籍簿等の戸籍用語の解説もしてますので、こちらも合わせてお読み下さい。

目次

関東大震災と東京の戸籍(1923年)

関東大震災とは

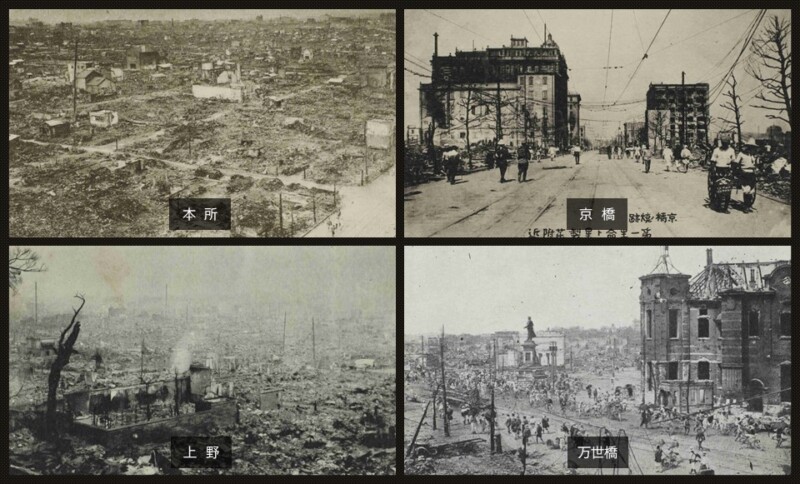

関東大震災は、大正12年(1923)9月1日に神奈川県沖の相模トラフ付近を震源として発生した大規模な地震です。マグニチュード7.9の規模で死者は10万人以上、行方不明者も多数に上りました。また、火災や津波、土砂崩れなども発生し、南関東を中心に甚大な被害をもたらしました。

関東大震災で焼けた戸籍

この未曾有の大地震は東京市全域に被害をもたらしましたが、戸籍が焼けた区役所の数は比較的少なかったようです。一部焼失したのは日本橋区(現・中央区)や京橋区(現・中央区)で、全焼したのは本所区(現・墨田区)だけでした。本郷区(現・文京区)の庁舎はレンガ造りだったため倒潰しましたが、戸籍の焼失は免れています。

また、神田区(現・千代田区)は当時の戸籍課職員が夕方、焼けそうになると区役所に駆けつけて来て散水車に戸籍を積み、日比谷公園に逃げ込みました。そのため庁舎は焼けましたが戸籍簿は一冊も焼かず、除籍簿だけ焼失しています。

東京大空襲と東京の戸籍(1945年)

東京大空襲とは

東京大空襲は、太平洋戦争末期にアメリカ軍によって行われた大規模な空襲です。B-29爆撃機が東京を襲い、焼夷弾を大量に投下しました。これにより東京の下町を中心に広範囲な火災が発生し、死者は約10万人以上、数十万人が家を失ったとされています。空襲は市街地のほとんどを焼き尽くし、東京の人口密集地に大きな人的・物的被害を与えました。

戸籍が焼けた戦災七区

昭和20年(1945)の東京大空襲で戸籍が焼けた区は以下の通りです。

- 2月19日:葛飾区

- 3月10日:本郷区(現・文京区)

- 3月10日:本所区(現・墨田区)

- 3月10日:城東区(現・江東区)

- 4月14日:豊島区

- 5月25日:麹町区(現・千代田区)

- 5月25日:赤坂区(現・港区)

その中でも、本所区・麹町区・赤坂区の戸籍は全焼しています。

それでは戸籍が失われていった当時の状況は一体どのようなものだったのでしょうか。以下で東京都(東京市)各区の状況を詳しくご紹介します。

空襲で焼かれた各区の状況

本所区(現・墨田区)

八万戸籍の滅失

本所区では、大正12年(1923)の関東大震災で7万5000~8万の戸籍(約32万人分)全てを滅失しています。これらの戸籍は区裁判所に保管されていた届書などの資料をもとに4年かけて再製されましたが、昭和20年(1945)3月10日の空襲でまた全部の戸籍を失ってしまいました。今度は区裁判所も再製に必要な資料や除籍副本を焼いてしまい、再製作業に難航しましたが、戸籍副本だけはかろうじて残ったため、これをもとに再製作業が進められました。

本所が食らったダブルパンチ

「鉄筋コンクリートの建物だから、ここの戸籍が焼けるんだったらば、全国の戸籍がみんななくなってしまう。」

当時の総務課長や区長はこのような具合でなかなか焼失対策を講じなかったため、戸籍は一般の書庫に保管されたままでした。そして昭和20年(1945)3月10日の晩、宿直が戸籍をカウンターまで運び出しましたが、外に出す暇がなく全部焼き、さらに地下室にあった除籍簿まで焼いてしまいました。

結局、本所区は関東大震災と東京大空襲のダブルパンチを食らう形で、二度も全ての戸籍を滅失することになりました。

本郷区(現・文京区)

影も形も、灰もないぐらい

昭和20年(1945年)の戦災当時、本郷区では全ての職員を三班に分け、三分の一ずつ当直して空襲に備えていました。3月10日の空襲では、区役所前の民家に焼夷弾が落ち、区役所にも火の手が上がりました。火勢がやや収まった後、職員たちはバケツリレーで2階の事務所の消火活動にあたっていました。区役所の2軒隣には消防署がありましたが、消防署も自らの火災対応で手一杯の状況。最終的に消防ホースが区役所に届いたものの、水圧が足りずに庁舎は全焼してしまいました。

戦災当夜の宿直

「かねがね戸籍簿の保管について、上司にも進言したんですが、・・(中略)・・鉄筋コンクリート建ての庁舎は大丈夫だ。窓から焼夷弾が飛び込んでも、すぐに発火しないから、ぞうきんか何かでつまんで、外にほうり出せばいい。いよいよ燃え上がったら、火たたきでたたけばいい。というような訓練を受けてたんです。」(p.325)

本郷区役所庁舎の戸籍簿の保管庫はシャッター式となっていましたが、戦災当時はすべての戸籍簿を保管庫に収めることができず、戸籍簿の約三分の一と除籍簿、寄留簿などは木箱に入れ、事務室で保管していました。当時の担当者の考えでは庁舎は焼失せず、シャッター式保管庫内の戸籍簿は大丈夫だと考えていたようです。そのため特に木箱に入れた戸籍簿を守ることを優先し、毎日、事務室から地下倉庫へ手送りで運び、出勤時には再び事務室へ持ち出すという作業を繰り返していました。

しかし、最終的にシャッター式保管庫内の戸籍簿は「全部、影も形も、灰もないぐらい」完全に焼失してしまいました。一方で木箱に入れて移動させていた戸籍簿は、職員が裏庭へ運び出したおかげで焼失を免れたものもあり、全体の約五分の二が焼け残る結果となりました。

守られた見出帳

「再製関係者は殊更に偶然らしく口にされるが、事実は万一の場合見出帳の重要性を充分考慮しこれだけは第一番に倉庫に入れておったんです。ちょうど二十冊あります。見出帳の残存はその後戸籍記載事項申告、戸籍焼失証明書の交付等の事務取扱上に非常に好都合だったんです。」(p.326)

当時の職員は戸籍よりもむしろ見出帳(20冊)を優先的に手送りで地下倉庫に運んでいたようです。見出帳は戸籍の管理や検索をしやすいように本籍地や戸主名などを記した索引簿のようなものですから、たとえ戸籍が滅失したとしても、この見出帳をもとに戸籍の再製作業が効率的に進めることができます。

このように本郷区では、戸籍が燃えてしまうことをある程度想定して見出帳の死守に尽力した結果、終戦から6年後の昭和26年(1951)に再製がほとんど完了しています。

豊島区

みんな命からがらなんだ

当時の豊島区庁舎は木造建築であり、地下室を作るのは困難でした。そこで庁舎から80mほど離れた場所に防空壕を作り、そこを保管場所とすることが決定しました。しかし、防空壕のスペースにも限りがあり、全ての戸籍を保管することはできなかったため、使用頻度の低い除籍簿は立教大学の倉庫に保管することになりました。防空壕には、常時使用する戸籍やその他の資料を保管し、朝晩、そして空襲のたびにリレー式で出し入れを行う運用方法が取られていました。

本郷区と同様に宿直は三交代制で、戸籍の職員だけでも毎日12~13人もいました。そのため「少しくらいは事務室へ出しておいても大丈夫だろう」という甘い考えで、豊島区が焼ける直前の戸籍・除籍・見出し帳・届出書などが整理のために出されていました。

「持ち出すどころのさわぎじゃない。みんな命からがらなんだ」(p.329)

昭和20年(1945)4月14日、豊島区の被害も想像以上のもので、殉職された方も2名出ました。結局豊島区では、戦災の直前に作製された新戸籍約120戸籍と除籍の見出しが焼失しました。

焼失より水害

空襲から約1週間が過ぎた頃、防空壕に保管していた戸籍を取り出したところ、中身はほとんど無傷で完全な状態で見つかったため、職員は大喜び。その後、仮庁舎を立教大学に移し、構内に素掘りの防空壕を作って戸籍を保管することにしました。

ところが、移転から1か月ほど経った頃に大雨が降り、防空壕の中に1メートルくらい水が溜まってしまいました。翌日すぐに戸籍を取り出して乾かしましたが、日光に広げて干すだけでは十分に乾燥させることができず、そのまま時間が経つうちに、徐々に戸籍が腐食し始め、最終的におよそ5,000冊もの戸籍が滅失してしまいました。

このように豊島区の戸籍は焼失ではなく、水害による被害の方が大きかったことが分かります。

麹町区(現・千代田区)

たちまち火の海に

「せめて、本郷ぐらいに見出帳でも助かってあればな」(p.330)

昭和20年5月25日の夜半(記録上は26日)、麹町区役所は空襲により焼失しました。当時の麹町区戸籍係長は、「庁舎は鉄筋だから焼ける心配はない」と考えていたようですが、その夜の爆撃は非常に激しく、周囲一帯は瞬く間に火の海となりました。夜中の突然の空襲であったため、戸籍簿を取り出す余裕もなく、23人いた防衛宿直員のうち12人が殉職、残る11人も全員が重度の火傷を負いました。この結果麹町区では、戸籍簿や除籍簿はもちろん、再製作業に必要となる見出し帳もすべて焼失してしまいました。

世田谷区

焼けなかった戸籍

昭和20年(1945)5月25日の空襲による火災で、世田谷区庁舎は全焼しました。しかし、戸籍簿は地下の防空壕に入れてあったので焼失を免れましたが、寄留簿は全焼したとのことです。当時の担当者も記憶があいまいになっていることや、他の事務に移っていることなどから詳しい状況は分かっていません。

その他の区の滅失概況

以上で紹介した区以外にも記録が残されています。

江戸川区

江戸川区では戦災当時、庁舎前の川(おそらく旧中川)に戸籍を全部浸しています。当時の職員によれば、浮いている部分が焼けてしまうので沈めるのに骨が折れたとのことです。

王子区(現・北区)

昭和20年4月14日に寄留関係が焼失。

足立区

寄留簿と戸籍の届書(2/1~4/13の分全部)、寄留関係の届書が全て焼失。

蒲田区(現・大田区)

4/15に寄留簿が全て焼失。

荏原区(現・品川区)

5/24に除籍簿の一部(7冊)と寄留簿が全て焼失。

戸籍用語の解説

見出し帳(みだしちょう)

各戸籍簿の内容を整理・管理するために作成された索引帳。戸籍簿の編製順に記録され、戸主名や本籍地、編製・改製の年月日などが記載されている。見出し帳を使うことで、特定の戸籍の所在や内容を素早く確認でき、役所での事務処理や調査が効率的になる。現在ではデジタル化が進み、多くはコンピュータで管理されているが、古い時代の調査では重要な資料とされる。

寄留簿(きりゅうぼ)

本籍地以外に一時的に居住している人の戸籍情報を記載する帳簿。かつて日本では、住民が本籍地以外に長期間居住する場合、その地域の役所に寄留の届出を行い、寄留簿に登録された。これにより、居住地の役所でも本人の戸籍情報を確認でき、各種行政手続きが円滑に行えるようになっていた。現在は住民基本台帳制度(住民票)に移行し、寄留簿は廃止されている。

除籍簿(じょせきぼ)

戸籍に記載されていた全員が死亡・婚姻・転籍などで戸籍から除かれた後の記録を保存した帳簿。例えば、家族全員が転籍した場合、その元の戸籍は「除籍」となり、除籍簿に保管される。除籍簿には過去の戸籍内容がそのまま残っており、相続や先祖調査などで重要な資料となる。

まとめ

関東大震災や東京大空襲で多くの戸籍や除籍簿が失われましたが、当時の職員たちの懸命な努力により資料が守られ、再製作業が進められました。私たちが現在古い戸籍謄本や除籍謄本を申請し手にすることができるのは、こうした尽力の積み重ねがあったからこそです。

現在はデジタル化が進み、戸籍の滅失リスクは低減しましたが、万が一にもひとたび消えてしまった記録は決して戻りません。家族の歴史を知り後世に残していくためにも、可能なうちに戸籍を取得し、大切に保管しておくことが重要です。ご先祖の記録はなるべく早くお手元に残すようにして下さい。

参考文献

『民事月報』第26巻第2号,法務省民事局,1971年