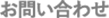

家系図作りを進める中で、戸籍や公的な資料だけでは先祖のルーツをたどるのが難しくなることがあります。そんな時、あなたのルーツを解き明かす鍵となるのが、郷土史家の存在であり、我々のような家系図業者にとっても郷土史家の力は必要不可欠なのです。

では彼らは一体どのような人々で、なぜ家系図作りに欠かせないのでしょうか。この記事では、あなたのルーツをたどる旅の心強い味方、郷土史家について我々の体験談も踏まえて詳しく解説します。

目次

郷土史家とはどんな人?

郷土史家とは、地元の歴史、文化、自然などを深く探究し、その知見を地域社会に還元する専門家です。彼らは必ずしも大学や研究機関に所属する専門家ばかりではありません。多くの郷土史家は、「在野の研究者」として、自らの興味と情熱に基づいて活動しています。

郷土史家の多様なバックグラウンド

郷土史家には、様々な背景を持つ方がいます。彼らの活動は、公的な職務の傍らや、退職後のライフワークとして行われることが多いです。

①元教員

小学校や中学校の先生だった方が、地域の歴史や文化財に興味を持ち、郷土史家として活動するケースは非常に多いです。教壇で培った知識を活かし、分かりやすい言葉で地域の歴史を伝える能力に長けています。

②元市区町村の職員

地方公務員として文化財保護課や教育委員会に勤務していた方々は、地域の史料や文化財に精通しています。彼らは、市町村史の編纂事業に関わったり、文化財保護委員として地域の歴史的遺産の保存に貢献したりすることがあります。

③宗教関係者

お寺の住職や神社の宮司は、古くから地域社会の中心にいました。彼らが管理する寺社には、地域の歴史を伝える古文書や宝物が多く、それらを研究することで、郷土史家としての役割を担うことがあります。

④その他:医師、会社員、自営業者など

会社員など、歴史に直接関係のない職業の方も郷土史家として活動しています。彼らは仕事の傍らで古文書を読んだり、近隣の遺跡で土器を探したり、城跡や石碑の由来を調べたりと、独自のテーマで研究を進めています。

こうした郷土史家の存在が、地域の歴史を深く掘り下げ、次世代へと伝えていく上で不可欠な役割を果たしています。彼らの研究成果は、地域の博物館や郷土資料館の展示に活用されたり、市町村史としてまとめられたりすることがよくあります。

なぜ郷土史家は家系図作りに有益なのか

郷土史家は単に地域の歴史に詳しいというだけでなく、家系図作り・先祖調査において決定的な情報をもたらしてくれる存在です。外部の学術機関の研究者でさえ、その地域に深く根差した郷土史家の知識には及びません。彼らと協力することで、先祖のルーツに関する貴重な手がかりを得られる可能性が飛躍的に高まります。

1. 郷土史の深い理解を助けてくれる

多くの郷土史家は、市区町村史などの編纂に調査員として携わった経験があります。この編纂事業では、地域をくまなく回り、古文書を整理したり、文化財をリストアップしたり、古老から聞き取り調査を行ったりします。

郷土史家と話すことで、公式な歴史書に書かれている内容の背景や、記述された意図を深く理解できるようになります。

2. 地域社会のキーパーソンである

郷土史家は、その地域に長く住み、住民同士の関係性や家同士の繋がりにも精通しています。そのため、同じ名字を持つ家への聞き取り調査を始める前の情報収集段階で、非常に役立ちます。彼らは、家系間の関係性を把握しており、家系調査を効率的に進めるための助言をくれるケースがあります。

3. 独自の専門分野を持っている

郷土史家は、公的な郷土史とは別に、独自のテーマで研究を進め、郷土研究の定期刊行物や自治体史などに寄稿していることがよくあります。彼らの研究は、地名や屋号の由来、地域の古い伝承など、非常にローカルで深い内容に及ぶため、先祖調査に思わぬヒントを与えてくれます。

私達がこれから調べようとしているテーマが、すでに郷土史家によって調査済みである場合も珍しくありません。聞き取り調査が難しくなってしまった古い世代の伝承を知っていることもあり、先祖のルーツ解明につながる、まさに「ホームラン級」の情報にたどり着く可能性があるのです。

4. 貴重な私家本を出版している

地域を研究している歴史家の中には、国立図書館や県立図書館には置いていない、個人的に作った「私家本」を執筆している方がいます。これは、著者が自費で制作し寄贈した、非常に地元に特化した内容の文献です。先祖調査の現場では、このような本に知りたいことが書かれていることが多いのです。

「私家本」の例

・地域の地名や風習をまとめた本

・屋号の由来を記した本

・個人の自叙伝 など

こうした文献の中には、「当家は〇〇の家臣で、〇〇の乱の時にやってきた浪人だった」というような、家のルーツを明確に記述した貴重な情報が見つかることがあります。このような情報がまさに「ホームラン級」の情報になるのです。

郷土史家に助けられたケース

私達のような先祖調査の専門会社、プロにとっても郷土史家は非常に重要な存在です。次に、家樹の先祖調査の現場で実際に郷土史家に実際に助けられたケースを2つご紹介します。

ケース1 亡き郷土史家が遺した曾祖父の証言

調査員が、お客様の先祖が住んでいた地域の民話について書かれた、郷土史家の文献を見つけました。地元の資料館に問い合わせましたが、郷土史家の活動状況が不明だったため、電話帳で連絡先を調べ、手紙を送ったところ、その郷土史家の奥様から連絡があり、郷土史家は数年前に亡くなっていたことが判明しました。しかし、奥様のご厚意で、生前にまとめられなかった未発表の資料を譲り受けることができたのです。

その資料を調べていくと、なんと60年前、郷土史家が学生だった頃に、調査員の曾祖父に聞き取り調査をした際のメモを発見しました。文献や伝承には残されていなかった、曾祖父が実際に語っていた昔話がそこに記録されており、奇跡的に家族の歴史にまつわる貴重な情報にたどり着くことができたのです。

このエピソードは、郷土史家との出会いが、先祖調査の大きな突破口になる可能性を示しています。

ケース2 個人宅から救い出した「お宝」古文書

先祖調査の一環で、ある郷土資料館の元館長(郷土史家)の自宅を訪問する機会があり、その際に元館長から、ほんの数日前に持ち込まれたばかりという、現行の郷土史にも載っていない、極めて貴重な未発表の資料を見せていただきました。それは、後継者不在で家を整理していた住民が、家財道具の処分中に見つけ、元館長個人に寄贈された古文書や古い地籍図でした。さらに驚くべきことに、その古文書は調査員がまさに探していた苗字の家に関するものだったのです。

この郷土史家は、元々地元の役場で働いており、仕事柄、地域のほぼ全ての家を訪問した経験から、地元で非常に顔が広く、絶大な信頼を得ています。この厚い信頼関係があったからこそ、家財処分の中で見つかった古文書が廃棄されることなく、元館長に相談され、救い出されました。

これらの古文書や地籍図は、目録すら作られていない未発表の「お宝」ですが、元館長は多忙で整理する時間がありません。「このまま誰も整理する人がいなければ、このような個人的な古文書は、最終的には処分せざるを得なくなるかもしれない」と元館長は語っていました。これは、地域史にとって計り知れない損失となる可能性を秘めています。

個人宅に保管されている未整理の「お宝」のような古文書は、公的な施設に寄贈されず、その多くが郷土史家を経由して救い出されているのです。このエピソードは、歴史を調査する上で郷土史家とのつながりがいかに重要であるかを示しています。

郷土史家とつながる方法

では、郷土史家とつながるにはどうしたらいいのでしょうか。存命の郷土史家を探すには、以下の方法が効果的です。

地域の公的機関を活用する

教育委員会や地域の郷土史研究会、博物館に問い合わせる

これが最も確実な方法です。郷土史家に話を聞く最も確実な方法は、教育委員会(生涯学習課)に連絡し、紹介してもらう方法です。郷土史家も一地域住民であるため、先方からの許可を得て連絡先を教えてもらう流れになります。

また、郷土史研究会、郷土博物館、大学の歴史学科に連絡し、事務局や学芸員の方に相談しましょう。「〇〇のテーマについて調べており、詳しい郷土史家を紹介してほしい」と具体的に伝えます。

地元の図書館で最新の郷土資料を調べる

図書館の郷土資料コーナーに置かれている、比較的最近に出版された地域の歴史書や研究誌を調べてみましょう。巻末に執筆者や協力者として名前が記載されている方は、現在も活動されている可能性が高いです。

これらの方法を組み合わせることで、特定の地域の存命の郷土史家を見つけられる可能性が高まります。

その他、文献から執筆者を調べる

地元の図書館にある最近の歴史書や研究誌の執筆者名から、現在も活動中の郷土史家を探すことができます。

|

資料・文献

|

探し方

|

|---|---|

| 各都道府県史や市町村史 | 地域の歴史をまとめた自治体史に執筆者として地元の郷土史家の名前が記載されていることがある。 |

| 地域ごとの人物事典 | 『〇〇県人物風土記』など、特定の地域の人物をまとめた文献に郷土史家が掲載されている場合がある。 |

| 大学や研究機関の紀要 | 地域の大学や研究機関が発行する紀要には、その地域の研究者の名簿や研究テーマが掲載されていることがあります。 |

これらの文献は、最寄りの図書館で「郷土史家」「地方史」「人名事典」といったキーワードで検索するか、司書に相談して探してもらうのが良いでしょう。

郷土史家事典や名簿を利用する

全国の郷土史家を網羅した最新の公的な名簿は存在しません。その理由は、郷土史家が在野の研究家として活動していることが多く、公的な肩書を持たないためです。また、過去に出版された名簿には、現在存命ではない方も含まれているため、最新の情報ではない点に注意が必要です。しかし、特定の時代の郷土史家を調べるための文献は存在します。

1. 近現代の郷土史家を収録した文献

『郷土史家人名事典―地方史を掘りおこした人々』

日外アソシエーツから出版されているこの事典は、明治期以降の近現代の郷土・地方史研究に携わった在野の研究家や専門家を収録した文献です。歴史だけでなく、考古学、民俗学、美術、文学、方言などの分野の専門家も掲載されています。巻末には地域別の索引も付いており、特定の地域の郷土史家を探すのに役立ちます。

2. 昭和戦前期に出版された名簿

昭和戦前期には、郷土研究家や蒐集家を掲載した名簿が発行されました。これらの文献は非常に貴重で、現在は古書店や一部の図書館でしか見られないことが多いですが、一部は国立国会デジタルコレクションでも閲覧可能です。

『郷土史研究者名簿』(京都帝国大農学部農林経済学科農史研究室編、1928年)

『郷土研究家名簿』(大西伍一編、農村教育研究会、1930年)

『郷土史家名簿』(日本経済史研究所、1934年)

『全日本郷土史研究家名簿』(高森光夫編、全日本郷土史研究家協会、1943年)

インターネットで検索

個人で活動している郷土史家は、ブログやSNSで情報発信していることがあります。キーワード検索やハッシュタグをたどると、連絡先が見つかる場合があります。

特定の地域やテーマに絞って検索すると、個人でブログやウェブサイトを運営している郷土史家が見つかることがあります。

「〇〇(地名) 郷土史家 ブログ」

「〇〇(地名) 郷土史 研究会」

といったキーワードで検索してみましょう。活動中の研究会や個人サイトを見つければ、連絡先が載っている場合もあります。近年から利用できるようになった手段としてはAiのディープリサーチ機能を使う方法もあります。

郷土史家と連絡を取る方法・注意点

問い合わせの際の準備と注意点

郷土史家に連絡を取る際は、礼儀正しく、目的を明確にすることが重要です。以下の点に注意して連絡を取るとスムーズに話が進みやすくなります。

目的を明確にしておく

何を知りたいのか、どのような情報が必要なのかを具体的にします。「〇〇時代の〇〇村の生活について」や「〇〇家に伝わる古文書の解読」など、質問を整理しておくと、相手も答えやすくなります。

自己紹介と敬意を払う

自分の名前や所属を簡潔に伝え、相手の長年の研究や活動への敬意を示しましょう。在野の郷土史家は無報酬で研究成果を共有してくださることが多いため、期待した情報が得られなかったとしても、親切に対応してくれた場合は、感謝を伝えることを忘れないようにしましょう。

具体的な問い合わせ方法

①メール

最も一般的で、相手の都合の良い時に読んでもらえる方法です。件名を明確にし、準備した内容を簡潔に記述します。

②電話

教育委員会や郷土史研究会、博物館に電話をかける場合は、事前に営業時間を確認し、担当者に取り次いでもらいましょう。

③手紙

インターネットに不慣れな年配の郷土史家には、丁寧な手紙が有効な手段です。返信用封筒を同封すると、より親切な印象を与えられます。

郷土史家と会う際の持ち物

郷土史家と直接会う機会が得られたら、以下のものを準備しておきましょう。

|

持ち物

|

説明

|

|---|---|

| 名刺 | 自己紹介の際に役立ちます。 |

| 手土産 | 感謝の気持ちを示す一つの方法です。 |

| 参考資料 | 自分がこれまでに調べた内容をまとめた資料など。 |

| ボイスレコーダー | 相手の許可を得て、聞き取り調査の記録に使いましょう。 |

| メモ帳、筆記用具 | その場でメモを取れるように準備しておきましょう。 |

まとめ

先祖調査や家系図作りの現場において、郷土史家の存在はとても大きいということがおわかりいただけたのではないでしょうか。郷土史家との出会いは、あなたの家系図作りを飛躍的に進める、かけがえのない機会です。彼らの持つ専門知識と情熱は、公的な記録だけでは見つけられない先祖の物語を解き明かす鍵となります。

相手のある調査になりますので、少し心理的なハードルがあるかもしれませんが、まず一歩踏み出し、地域の郷土史家とつながってみて下さい。